Apple Intelligenceで妖怪と遊んでみた|iPhone 16のAI機能で「妖怪屋的実験」してみた結果は?

iPhone 16と妖怪の不思議な出会い

丸の内で手に入れたばかりのiPhone 16。目玉は話題の「Apple Intelligence」。ChatGPTとの連携や、Genmoji、Writing Toolsなど、AIが日常をぐっと便利に、そして面白くしてくれるというのです。

ならば――妖怪屋として、さっそく試してみようではありませんか。今回は次の3つの機能で“妖怪×AI”の可能性を探ってみました。

① Visual Intelligence × 妖怪鑑定

まずは、AIカメラによる画像解析機能。カメラを向けるだけで、被写体に関する情報が自動で表示されるというものです。半信半疑で、我が家に並ぶ妖怪フィギュアたちにiPhoneのレンズを向けてみたところ──驚きの連続でした。

🧿 尻目(しりめ)

「これは日本の妖怪『尻目』を模したユニークな置物です」。お尻に目があるという奇抜な特徴を持つ妖怪に、まさかAIがここまで的確な注釈をつけてくれるとは。

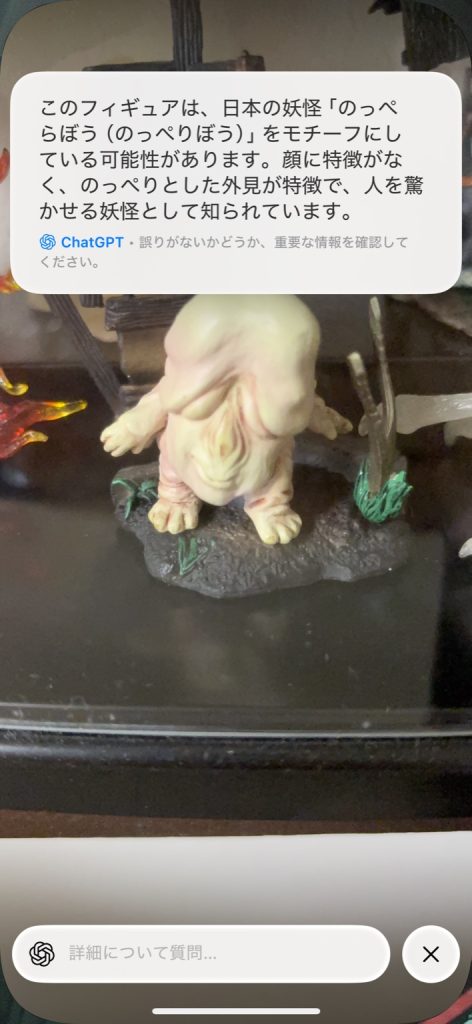

☺️ のっぺらぼう

「顔に特徴がなく、のっぺりとした外見が特徴で、人を驚かせる妖怪」──実に無難で的確。造形的には説明が難しい存在なのに、よくぞ妖怪判定したと感心。だが少し惜しい、「ぬっぺっぽう(ぬっぺふほふ)」だったら完璧だった。

🐺 シーサー

「沖縄の伝統的な守り神」まで言及し、口の開閉に込められた意味まで教えてくれました。妖怪というより民俗対象ですが、その違いを踏まえたうえでの言及はAIの教養の深さを感じます。

総評: AIによる視覚認識は、かなり精度が高いです。間違いというより「妖怪か否か」を文化的に判断するセンスがあるのが印象的でした。これは本当に”妖怪探しゲーム”として遊べるレベルです。

② Genmoji × 妖怪変化

続いては、顔写真や入力内容をもとにオリジナル絵文字を生成できる機能「Genmoji」。今回は「河童」「天狗」「幽霊」「鬼」の4種類をテーマに生成してみました。さて、AIの描く妖怪像とは?

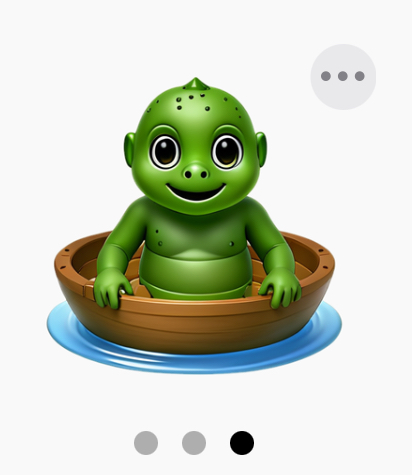

🐸 河童

出てきたのは可愛い緑色の生き物。頭に皿らしきものもなく、嘴もない。どちらかというと水辺のゆるキャラといった印象。妖怪としてのリアルさには欠けますが、愛嬌は抜群。

🗣️ 天狗

こちらは赤鬼のような怒った顔で登場。天狗の象徴である「長い鼻」がない時点で、妖怪ファンとしてはちょっと残念。怒り顔や角など、どうも「鬼(というか悪魔より)」との混同が見られます。

👻 幽霊

白く、ふんわりとした姿。これはまさに幽霊。西洋風のおばけにも見えますが、「死者の精霊」という意味では共通点もあり、表現としては納得感があります。今回の中では一番“それっぽい”仕上がり。

🐺 鬼(?)

出てきたのは狼のような獣面。牙をむき出しにしていて、どう見ても「日本の鬼」ではない。どちらかというと、ワーウルフや海外のホラーキャラといった印象で、妖怪の再現度としては低め。

総評: Genmojiは、妖怪を生成するにはまだ修行中といった感じ。特に「日本独自の妖怪文化」を正確に反映するには情報のチューニングが必要ですが、その“ズレ”も含めて楽しむ余地があります。

③ Writing Tools × 妖怪語り

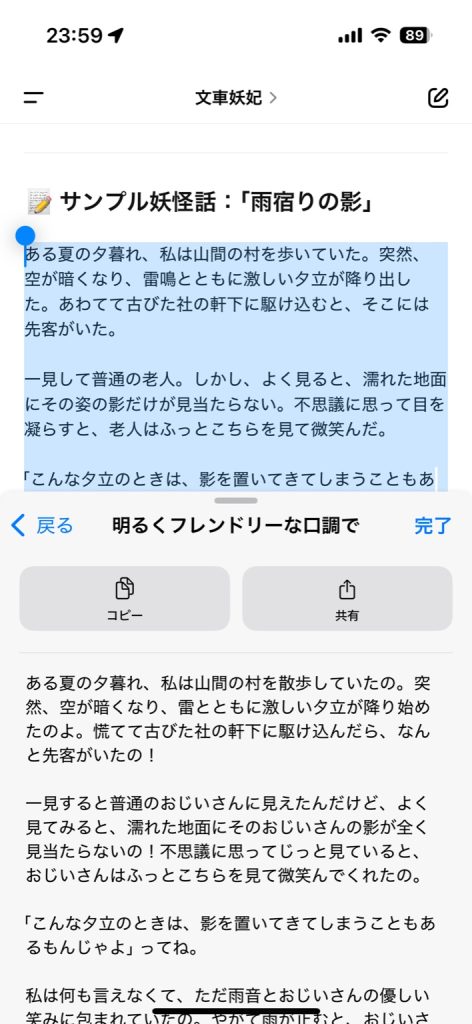

最後は文章作成機能。今回は、私が用意した昔話風の短編「雨宿りの影」をAIに読み込ませ、「明るくフレンドリーな口調で」と指定。

すると、語り口が一気に変化。しっとりとした語りが、まるで友達に話して聞かせるかのような優しい口調に。物語の展開はそのままに、言葉遣いやリズムが現代のライトな読み物へと変化していました。

総評: Writing Toolsは、妖怪物語の“語り直し”に非常に有効です。昔話、現代語、児童向けと、対象読者に合わせたスタイルの調整が自在にできるため、妖怪文化の伝承にも活用できそうです。

結論:AI×妖怪は、まだまだ面白くなる

Apple Intelligenceは、妖怪という曖昧で幻想的な存在に対して、驚くほど柔軟に対応してくれました。完璧ではない。だけどそのズレがむしろ魅力的。

AIの目を通して見た妖怪たちは、どこか新しく、ちょっと不思議で、そして少しユーモラス。これからも「妖怪×テクノロジー」の可能性を探る実験は続きます。

この記事へのコメントはありません。